Há muitos anos um “cartoon” resumia o estado da nação. Num combate de boxe entre os dois líderes políticos da altura, o árbitro pronunciava as palavras rituais: “Que ganhe o melhor!” E o público gritava: “Não! Que ganhe o outro!” A poucos dias das eleições, enquanto se regateiam os votos, o país ensonado divide-se. Uns querem que ganhe o “melhor”, seja o doutor António Costa ou o doutor Rui Rio. Outros querem que ganhe o “outro”, seja o doutor Costa ou o doutor Rio. Tudo os divide: uns estão desiludidos com um; outros estão iludidos com o outro.

Gostam de um porque não gostam do outro. Poucos leram o que propõem para o futuro do país, se é que propõem alguma coisa. Ambos, no entanto, dizem defender os interesses dos portugueses, que aparentemente escutam nesse consultório público que são as chamadas arruadas.

Na verdade esquecem tudo depois de consultarem os seus mais leais conselheiros que, normalmente, os aconselham de acordo com as ideias que querem ouvir. É por isso que este é um país de “yes-men”.

No domingo haverá alternância ou alternativa? Um coro desafinado há-de cantar “we are the champions”. A campanha mostrou uma coisa: há um discurso político desfasado dos desafios da sociedade actual. E isso, penosamente, acontece à esquerda e à direita. Poderiam os líderes e os partidos remendar isso com uma imagem mais moderna, mas o resultado foram samarras e fatos coçados adquiridos no século XX e com aroma de naftalina. Não o fizeram, com poucas excepções. E algumas delas são das mais perigosas para uma sociedade plural e culta.

Face a este vazio de ideias e de imagens, tudo concorre para que no dia das eleições prevaleça o chamado voto útil, ou o primado da rejeição face à adesão. Votar-se-á no líder de uma maioria, com carro oficial à porta de São Bento. Nada contra: é a tradição nacional, tal como os pastéis de nata ou o bacalhau cozido com couves. Quer PS quer PSD parecem Ed Wood quando este telefonou para o seu estúdio de Hollywood a perguntar o que tinham achado da sua nova película sobre discos voadores e estes responderam: “Uma porcaria”. Ao que ele, sorridente, contrapôs: “Não se preocupem. A próxima será melhor.” Ou sim ou sopas, dir-se-á.

Ninguém acredita que vá ter maioria absoluta. O doutor Costa ainda finge, porque decorou de tal maneira o seu diálogo que agora não sabe outro. O doutor Rio, nesse aspeto, foi sempre mais flexível e estendeu a mão ao PS, apesar da arrogância deste. Mas ambos sabem que vêm aí tempos que assustam. O aumento de juros será um papão pior que o glutão. Nesse aspeto ambos não podem esperar muito dos seus óbvios companheiros de maioria, à esquerda ou à direita. Todos os seus discursos também estão prisioneiros do passado. Uns dão primazia às lutas de classes profissionais desaparecidas e às de patrulhas ideológicas sobre o que se pode pensar, outros às formas primárias de reagir ao medo enquanto acham que a economia de mercado é o único sol que existe.

Neste deserto, sem maiorias absolutas, que espera Portugal? Em “Madame Bovary”, Flaubert contava-nos a história de uma dama que procura, com amantes, descobrir uma solução para a sua crise no casamento e, no consumo compulsivo e acima das suas possibilidades, uma escapatória para o seu dia-a-dia deprimente. Todo este edifício entra em rutura quando um credor ameaça expô-la. Não é a moral que está aqui em causa. É a dívida eterna e a pobreza que a inflação mais alimentará que destrói toda a sua segurança. Alguém espera que o doutor Costa ou o doutor Rio serão o Flash Gordon que nos salvará de mais uma descarga eléctrica de austeridade?

O último primeiro-ministro da monarquia, Teixeira de Sousa, fixou em 1910 o retrato de um Portugal sem estratégia e sem destino. As suas palavras poderiam ser o espelho do que vivemos: “Este país, que querem fazer passar por agrícola, mas que não produz, sequer, pão, nem carne para a alimentação pública, e por industrial, mas que, em regra, produz caro e mau, é tributário de países estrangeiros por dezenas de milhares de contos. (…) A situação da Fazenda Pública é gravíssima. (…) Tudo está hipotecado”. É sobre esta fogueira que se dança de pés descalços. Uns porque alucinaram. Outros porque daí querem continuar a monopolizar privilégios. Em Portugal polarização equivale a paralisação. Se procuras a primeira, terás a segunda. Como diria Nietzsche, não aprendemos nada com a História.

A teoria do mal menor será a vencedora. E ela, como sempre, buscará um pastor que prometa comprar um chapéu de chuva suficientemente grande para que os que julgam que têm mais a perder, não percam nada.

O futuro da BBC

No tempo de John Reith, o homem que desenhou a atividade da BBC, esta podia dizer sempre verdades para que, quando dissesse mentiras, estas passassem por verdades. O que importava era criar uma aura de confiança. Findo o Império, ela tornou-se a mais importante arma de “soft power” do Reino Unido em todo o mundo. Ao mesmo tempo permitia espaços de liberdade criativa, que nos deu por exemplo os Monty Phython ou “Sim, senhor Ministro”.

Hoje a BBC tem como símbolo a informação e os programas de David Attenborough. E há a série “Line of Duty”, que apesar de tudo é feita por uma produtora independente . O seu autor Jed Mercurio, de resto, tem a sua nova série “Trigger Point” agora estreada na Sky. Ou seja, numa televisão global, algo falha. Não ter direitos de propriedade intelectual é uma falha para as receitas da BBC. Ou seja, a criatividade da BBC é comprada externamente.

Em 2022 a BBC comemora 100 anos. Vai ser um ano que poderá determinar o seu futuro. Há muito que o Partido Conservador quer limitar a existência dos canais públicos britânicos em nome da concorrência e do mercado. Agora Boris Johnson e a sua secretária da Cultura, Nadine Dorries, querem acabar com a taxa que a financia. Para já vai congelá-la. O que será um golpe profundo na capacidade de atuação e sobrevivência da BBC.

Talvez a BBC tenha se se preparar para ser diferente das duas opções que se lhe colocam. E criar uma terceira via. Quando Dorries diz que quem não pagar a taxa não será perseguido pela lei, está a criar caminho para que o financiamento público desapareça na próxima revisão do contrato de concessão em 2028. Do outro lado da barricada estão os que argumentam que o financiamento público deve continuar. Assim sendo, que poderá acontecer? A questão da “imparcialidade” das notícias da BBC também é um ponto polémico. Os governos têm-na sitiado com o poder do argumento financeiro. A classe política considera que a BBC é sua e por isso criticam-na.

Há várias opções: ser financiada por uma taxa que só paga quem quer ou por um modelo de subscrição estilo Sky. Mas quem quererá subscrever conteúdos de interesse público? A rádio funciona aqui como um quadro interessante, porque é impossível de utilizar um modelo de subscrição como o da Netflix. Ouve-se sobretudo no carro e portanto é difícil de taxar. E, depois há a questão cultural. Como irão comportar-se os políticos se cair sobre eles o ónus do fim do financiamento às cinco orquestras da BBC que alimentam os conhecidos BBC Proms, um referencial cultural britânico? Este debate será importante nos próximos tempos. E poderá ser útil para o debate interno sobre o financiamento da RTP.

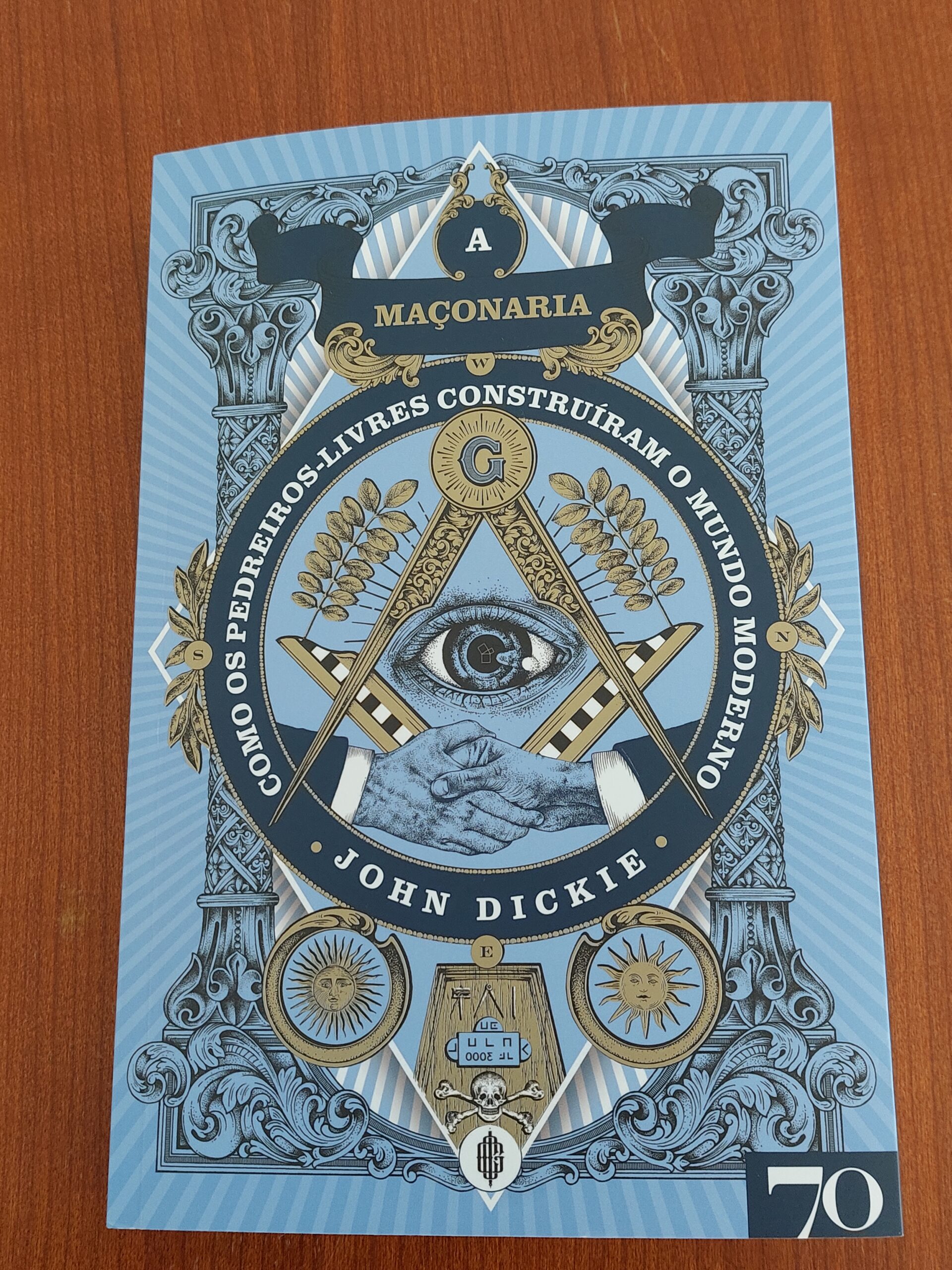

Segredos da Maçonaria

O que é verdade e o que é falso sobre a vida e atividades da Maçonaria? O debate está, há muito, armadilhado por teorias da conspiração sem fim. John Dickie, nesta pouco dogmática história desta sociedade secreta, afasta fantasmas e oferece-nos uma visão muito abrangente da história da Maçonaria. Não por acaso considera esta rede global de lojas e rituais secretos como uma das exportações culturais britânicas de maior sucesso, comparável a desportos como o ténis, o futebol e o golfe.

Num tom relaxado, esta história da Maçonaria é feita a partir de um ponto de vista pouco comprometido, o que lhe garante um olhar atrevido. Não por acaso, Dickie começa o livro com a história de um joalheiro londrino, John Coustos, que ao sair de café em Lisboa em 14 de Março de 1743, é preso e transportado para a sede portuguesa da Inquisição. Quando regressou a Londres em 1744 decidiu descrever os acontecimentos num livro, onde contava as torturas a que fora submetido (com gravuras). O livro foi traduzido em várias línguas e Coustos, que recusou contar os segredos sobre a Maçonaria, segundo dizia, tornou-se um “mártir”.

Dois séculos depois, o nevoeiro foi afastado. Nos arquivos da Inquisição de Lisboa descobriu-se a transcrição do interrogatório: afinal Coustos tinha revelado todos os segredos da Maçonaria, sem sequer esperar pela tortura. Mas esta existiu, porque os inquisidores tinham de cumprir a sua missão, apesar de ser menos terrível para o que era hábito na época.

Como recorda Dickie, “Outra coisa que Coustos se esqueceu de dizer aos seus leitores foi que, se os inquisidores de Lisboa tivessem procurado melhor, podiam ter encontrado fontes publicadas que lhes teriam dado a conhecer o que queriam saber: como o panfleto de Sam Prichard, Masonry Dissected, de 1730. As revelações da Maçonaria são quase tão antigas como a própria Maçonaria. Os segredos maçónicos, na verdade, nunca foram assim tão secretos”.

Dickie recorda que o seu avô escocês se tornou maçónico em 1919, como milhares de soldados que regressavam da Guerra Mundial. Mas não diz se ele próprio o é. Seja como for, é isso que lhe permite recentrar o seu olhar: o que lhe interessa sobretudo é a relação da Maçonaria com a sociedade. Traça as origens da sociedade secreta e o seu crescimento e também o lugar central que o primeiro homem que na Escócia foi reconhecido como arquiteto, William Schaw (1550–1602), teve na criação de lojas durante o reinado de James VI, quando havia um número crescente de projetos para construir edifícios.

Dickie diz que a moderna Maçonaria começou com o avanço das lojas de Schaw para Inglaterra. E com a associação do seu nome a maçons aceites durante a guerra civil inglesa e a criação de um número de segredos que nunca deveriam ser escritos. Enfatiza que o propósito do segredo da Maçonaria é simplesmente o próprio segredo. Dickie viaja pelo mundo e por momentos marcantes para a Maçonaria (como por exemplo na Alemanha nazi ou na Espanha de Franco, mas também na polémica P2 italiana) e reflete sobre a sua evolução. Uma obra de fácil leitura e muito atraente para quem tem interesse sobre o tema.

Semana rock

O semanário “Rock Week” não teve uma longa vida. Mas não deixou de marcar, no início da década de 1980, o ritmo de uma nova sociedade em Portugal. Onde a tradicional hegemonia da cultura francesa era substituída pela anglo-americana. O rock, claro, tinha aí peso reforçado. O “Rock Week”, com um “design” agressivo, tinha como diretor Hermínio Clemente e tinha na sua redação nomes como António Sérgio, António Duarte, Manuela Moura Guedes ou Tiago Baltazar. Neste número o destaque ia todo para uma entrevista a Paul McCartney.

Doses de simplicidade

Não é um acaso. Jonathan Richman é geralmente considerado uma pequena ponte entre os Velvet Underground e o movimento punk britânico.

Apaixonado pela arte de Lou Reed, criou um grupo, os Modern Lovers, e de uma forma quase rudimentar, dedicou-se a cantar e a tocar. Ao fazê-lo, mostrou aos Sex Pistols e a todos os militantes punk britânicos que não era preciso ser um virtuoso para fazer um disco. A simplicidade era uma valor como qualquer outro. Não é que as canções de Richman tivessem o fulgor “cool” dos Velvet Underground ou a energia caótica e agressiva dos Pistols. Eram melodiosas, calorosas e pouco cínicas. Eram sobre coisas simples da vida. Eram canções que podemos chamar “positivas” num mundo negativo e que aqueles dois grupos sintetizaram em “Venus in Furs” ou “Anarchy in the UK”.

Richman sempre pareceu navegar contra a corrente, criando o seu próprio universo. Algo que se vê neste seu novo disco, “Want to visit my inner house?” (CD Blue Arrow 2022). É um registo tão sensível como todos os seus anteriores. No início da década de 1970 os Modern Lovers incluíam Jerry Harrison, um teclista que viria mais tarde a fazer parte dos Talking Heads (e que volta a participar activamente neste novo disco) e David Robinson (que foi para os Cars).

Os seus primeiros discos foram produzidos por John Cale, e Richman, apesar do seu cabelo cortado curto, era pouco punk e cantava temas contra as drogas. As suas canções eram íntimas e diretas e dizem tudo sobre as suas preferências (Vermeer, Picasso, Dali, Velvet Underground, Paris, Nápoles, viajar de autocarro e ir à praia).

Prazeres intelectuais e inocentes, como acontece a qualquer um, contados por alguém que usa quase só uma guitarra como suporte. Talvez por isso prefere vaguear à noite, sem telemóvel e sem estar ligado a qualquer rede social, como conta neste novo disco. Oiça-se, desde logo, o tema que dá nome ao álbum e que é um convite a uma viagem pelo seu mundo interior. Um choque de humanidade e simplicidade neste mundo tecnológico.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.